初期費用削減はブランド価値の向上を支える資金余力を生み、オンラインショップ運営を継続可能にします。

初期費用削減の全体設計(まず“仕分け”)

まず、費目をMust/Should/Couldに仕分けします。次に、必須(Must)は「決済・配送・法務表示・最低限のデザイン」に限定します。さらに、Shouldは「撮影・テーマの微調整・メール基盤」、Couldは「広告の追加投資・高度なアプリ」と定義します。したがって、初期費用削減は“削る場所”ではなく“後回しにする場所”を決める作業です。

目標と資金繰りを同時に設計

- 半年の到達点(SKU/出荷件数)を設定。

- 支払いサイトと入金サイクルを可視化。

- 予備費10〜20%を計上。結果として資金ショートを防げます。

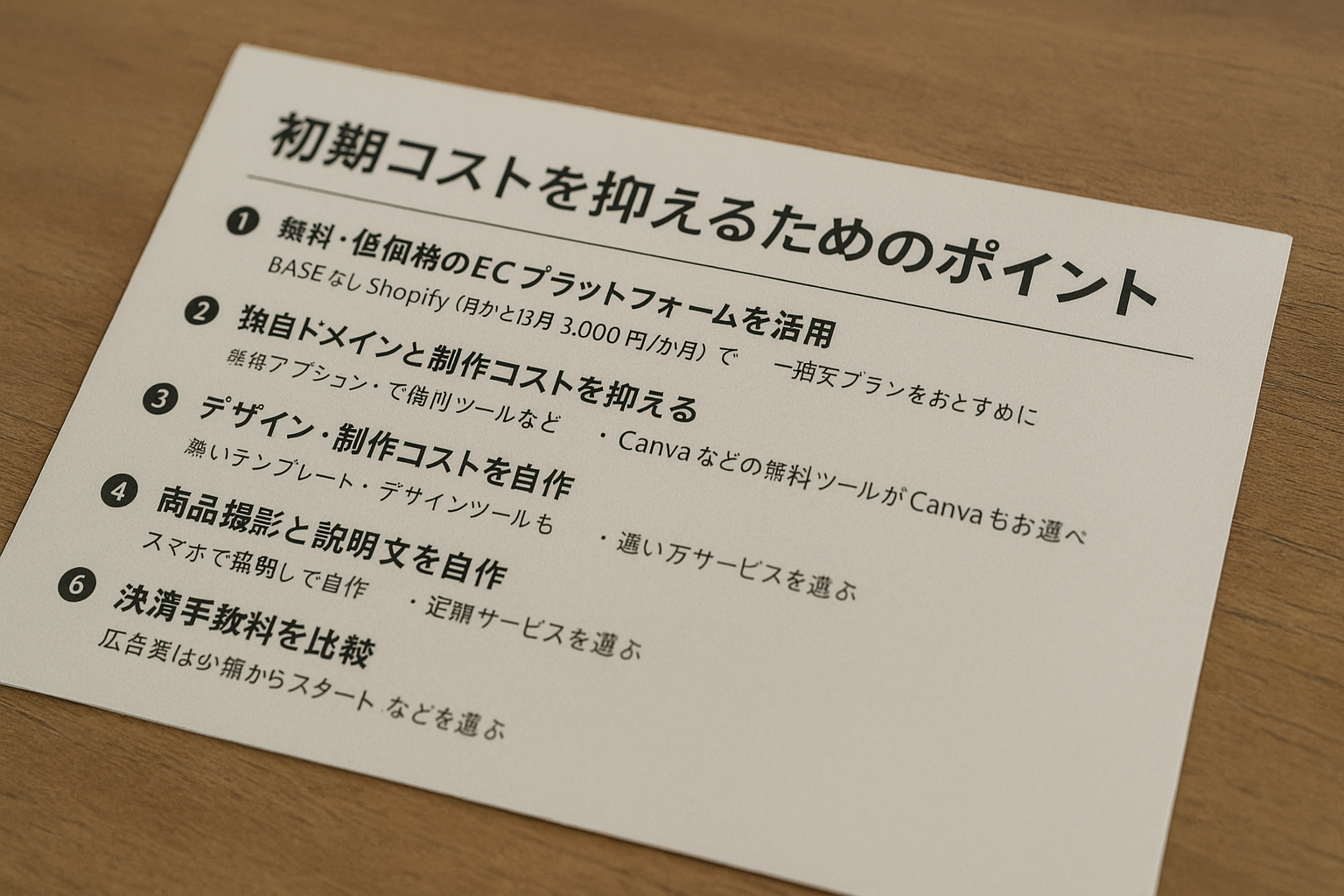

無料・低価格プラットフォームの賢い使い方

まず、**モール/無料系(BASE・STORES等)**は月額固定費が低く、スピード重視に向きます。一方、SaaS(Shopify等)は拡張性が高く、将来の運用負荷を抑えやすいです。とはいえ、どちらもアプリ課金が膨らみがちなので、四半期ごとに棚卸します。なお、「オンラインショップ 初期コスト 削減方法」を意識し、テンプレと標準機能を軸に構築しましょう。

テーマ/テンプレの選び方(初期費用削減の要)

- 速度・可読性・在庫表示の基本機能を優先。

- 多機能よりメンテ容易を選ぶと、のちの改修費が下がります。

独自ドメインとサーバー費を抑えるコツ

次に、独自ドメインは覚えやすさ・ブランド一致を重視しつつ、初年度割引後の更新費を確認します。また、自社ECなら月数百円〜のレンタルサーバーで開始し、アクセス増に応じて上位へ。結果として、初期費用削減と運用安定のバランスが取れます。

デザイン/制作の初期コスト削減テク

まず、無料テーマ+ロゴ暫定版+Canvaで最短ローンチ。次に、写真は白背景・多角度・動画5〜15秒に絞り、見栄えより情報量を優先します。さらに、商品説明は**構造化(見出し→箇条書き→仕様表)**で、外注せずとも品質を担保できます。

商品撮影と説明文を内製化するコツ

- 撮影:自然光/白い壁/スマホ三脚でOK。背景は画用紙や布で代替可能。

- 説明文:ベネフィット→仕様→注意点→サイズ感の順。レビュー引用は許可と出典を明記。 これにより、初期費用削減と同時に更新スピードが上がります。

決済の手数料と固定費を“式”で比較

とはいえ、金額表だけでは最適解は出ません。そこで、総コスト=月額固定費+手数料%×売上+振込/入金手数料でシミュレーションします。さらに、入金サイクルの違いは資金繰りに直結するため、同時に確認しましょう。

広告は段階的に:無料集客→小額テスト

まず、無料のSNS/ブログ/口コミを回し、販売導線のボトルネックを洗い出します。次に、月3,000円〜の小額テストを複数チャネルで同時に行わず、1チャネル×1施策でA/B。したがって、初期費用削減と学習効率を両立できます。

補助金・助成金の活用(最新条件を確認)

公募は時期・要件・対象経費が変わるため、公式情報を必ず確認します。準備は、事業計画の骨子→見積→スケジュール→証憑保管の順で。なお、商工会議所や専門家への相談は早めが有利です。

業務効率化ツールを無料/格安で

- 在庫・受注:スプレッドシート→必要に応じてSaaSへ。

- コミュニケーション:Slack/Chatworkで通知設計を。

- メール配信:無料枠の範囲でトランザクション中心に始める。

初期費用削減のケース別モデル

A) ミニマム(個人)

テンプレ/無料プラグイン中心で開設。撮影・説明を内製し、広告はゼロ〜小額で検証。

B) バランス(小規模D2C)

SaaSの基本プラン+必須アプリのみ。撮影は重要SKUだけ外注、他は内製。

C) 本格(中小)

要件定義→テンプレ改修で拡張余地を残す。広告は段階配分で黒字化基準を設定。

90日アクションプラン(初期費用削減を定着)

- Day 0-7:費目仕分け、ドメイン取得、テーマ決定、決済申請。

- Day 8-30:撮影・登録・最低限のFAQ整備、無料集客を開始。

- Day 31-60:小額広告テスト、決済・物流オペの改善。

- Day 61-90:勝ち施策の標準化、アプリ棚卸し、コストの再配分。

チェックリスト(公開前)

- 必須費目だけでローンチ可能か。

- アプリは無料/低価格で代替できないか。

- 決済・入金の条件を把握したか。

- 撮影・説明文のテンプレは整備済みか。

- 広告は小額テスト→標準化の順で進むか。

まとめ:小さく始め、速く学ぶ

結局のところ、初期費用削減は品質を落とすことではありません。むしろ、優先順位を明確にし、無料/低価格の選択肢を活かし、学びを早く回すことです。だからこそ、今日決められることから着手し、資金余力をブランド体験へ投資していきましょう。しを行うことで、無駄な支出を削減し、利益率の向上につながる可能性があります。